匠シリーズでは3つの伝統工芸作品をご紹介

- 紅里工房

- 栗原木工所

- 湯島アート

紅里工房

古都 金沢で誕生した紅里工房。

木地の彫刻から漆の塗り重ね、螺鈿や蒔絵に磨き上げまで

漆アクセサリー・螺鈿ジュエリー制作のすべてを作者 寺嶋絵里子が一人で手がける漆芸工房。

「螺鈿」とは

螺鈿は、主に漆器や帯などの伝統工芸に用いられる装飾技法のひとつ。貝殻の内側、虹色光沢を持った真珠層の部分を切り出した板状の素材を漆地や木地の彫刻された表面にはめ込む手法、およびこの手法を用いて製作された工芸品のこと。螺は貝、鈿はちりばめることを意味する。

漆アクセサリー紅里工房の螺鈿細工は、きれいな青色を出すためにちょっと特殊な方法で螺鈿を施しています。

『螺鈿とは漆塗りの技法の1つで、白蝶貝・黒蝶貝・夜光貝・鮑貝・その他いろいろの貝を表現したい色や雰囲気などに合わせて選択(漆芸材料として薄くスライスされたものがあります)これらの貝を貼りたい形に切り抜いて、中塗りまで施した漆塗面に漆で貼り、漆の硬化(漆の場合は乾燥ではなく硬化になります)を待ってからさらに漆を塗り重ねて下地との段差をなくし磨きあげます。』

簡単に説明するとこのような感じなのですが、単純にこのままするとあまりきれいではありませんし、小さくて曲面の多い塗面には『割り貝』などの技法を用いてもオパールのような色味は出せない。。。

そこで紅里工房は、一枚の貝で螺鈿を施すことを諦め、細かく裁断した貝の青くてきれいな部分だけをモザイクタイルのように貼り合わせて作る方法を使っています。

「紅里工房作品」螺鈿×ソフビ

クリエイター作家「TOUMA」ナックルベア

クリエイター作家「FrogTree」麟核

クリエイター作家「アートジャンキー」三頭獣王 キングパカラ

クリエイター作家「OtaCream」ゲッチャリロボ

クリエイター作家「nekorat」ドラポリゴン

栗原木工所

創業120年の受け継がれる技術

専務の栗原 章人

埼玉県伝統工芸士に認定されています。

刷毛で塗る漆塗りの技法をスプレー塗装で塗る技術を独学で研究し

『かつてない鏡面塗装』を生み出す。

「かつてない鏡面塗装」は登録商標です。

「かつてない鏡面塗装」

製品塗装において「鏡面塗装」は、高度な技術を要する仕上げ方法といわれています。なぜなら、普通の艶消し塗装に比べると、何倍もの時間や技術、集中力を必要とし、熟練の職人の手によってしか生み出されない塗装技術であるからです。

通常、幾重にも重ねた塗装面には、細かいホコリや塗りの凹凸がどうしても生じてしまいます。

そのため一般的には、塗りの最後に「バフ研磨を使って磨き上げる」という作業により、鏡のような表面を作り出していました。

しかし、最後の「磨き上げる」という工程は、どんなに細心の注意を払おうとも光にかざした場合など「磨きの痕(あと)」が見えてしまうことがあり、それが鏡面の美しさを損ねる結果となっていました。そこで栗原木工所では、漆塗りで培った技術をもとに、塗装方法や塗料の調合等において独自の研究を重ねつつ、さらには独自開発のスプレーガンなどを使用した工法を確立しました。

その結果、漆をはじめ、カシュー、ポリエステル、ウレタン等の塗装すべてにおいて、一般的に用いられてきた、「磨きの行程」を必要としない「かつてない鏡面塗装」が誕生したのです。栗原木工所がつくりだした美しさ。

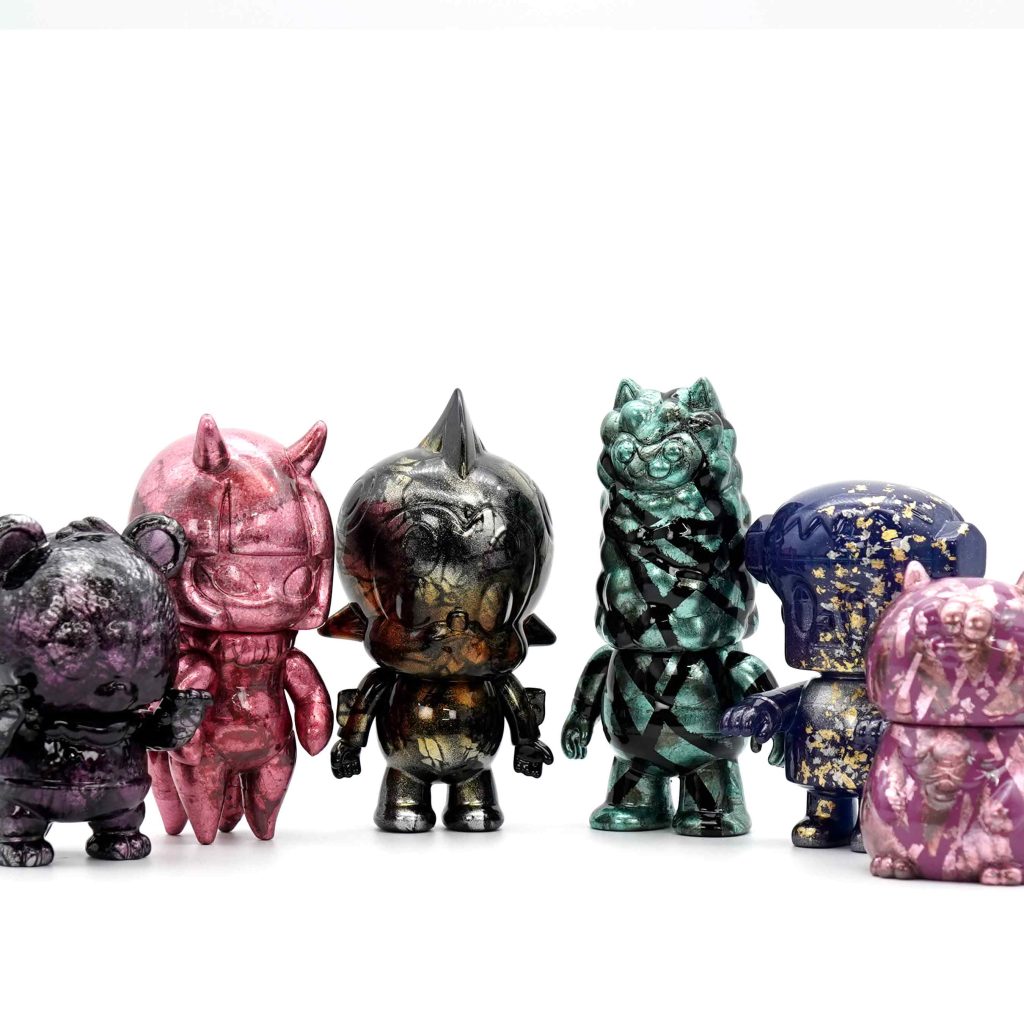

「栗原木工所作品」漆×ソフビ

クリエイター作家「TOUMA」ハウンドドラゴンズ

クリエイター作家「TOUMA」ハウンドドラゴンズ

クリエイター作家「TOUMA」レトロロボ

クリエイター作家「アートジャンキー」

クリエイター作家「サンプラザ」ハンザギ

湯島アート

湯島アートとは

金箔銀箔などの金属箔をつかい和紙に装飾をほどこす職人、砂子師。東京/湯島に拠点をもち、主に千葉/柏の工房で制作活動を行う。 明治期から続く三代目で、伝統工芸士として「江戸からかみ」という工芸 分野で経済産業省より認定されています。

原点の手仕事を大切に考え、江戸で育まれてきた金銀砂子細工などの和紙への加飾技法を土台として新しいデザインや技法の開発に取り組んでいます。近年の作品としてはガラスへの金銀砂子装飾、和紙ランプシェードや立体ジグソーパズルなど。

江戸からかみ/ 砂子(すなご)師とは?

「からかみ」とは、中国の宋から伝わった紋唐紙を原点とする紙の装飾技法です。 平安時代(794-1185年)には国産化が始まり、経典、和歌の料紙などに使われるようになります。

金銀箔や 雲母が典雅な光を放つ贅沢な紙は、室町時代(1336-1573年)に入ると書院造りの襖(ふすま)紙に発展。中国 渡来であることから〝唐紙(からかみ)〟と呼ばれ、京都の貴族や寺社が好んで室内空間に取り入れました。

江戸時代(1600-1868年)に入り政治経済の中心が江戸に移ると、京都の唐紙師の流れを汲む職人が多く移住、 江戸の住居用に襖紙を製造するようになります。「江戸からかみ」とは江戸の地元でつくられる「からか み」のこと。京都のからかみが公家や茶人に好まれる意匠が多いのに対し、江戸からかみは町人好み。 庶民文化のおおらかさがあると言われ、唐紙師・更紗師・砂子師の三つの加飾技法からなります。

「湯島アート作品」和紙×ソフビ

クリエイター作家「GYAROMI」クトゥルフオイド

クリエイター作家「TOUMA」ハウンドドラゴンズ

クリエイター作家「おふとん天国」手んし-深爪-